iPhone 17 vs Xiaomi 15T Pro:究極のフラッグシップ対決、弱点を補う最強の組み合わせとは?

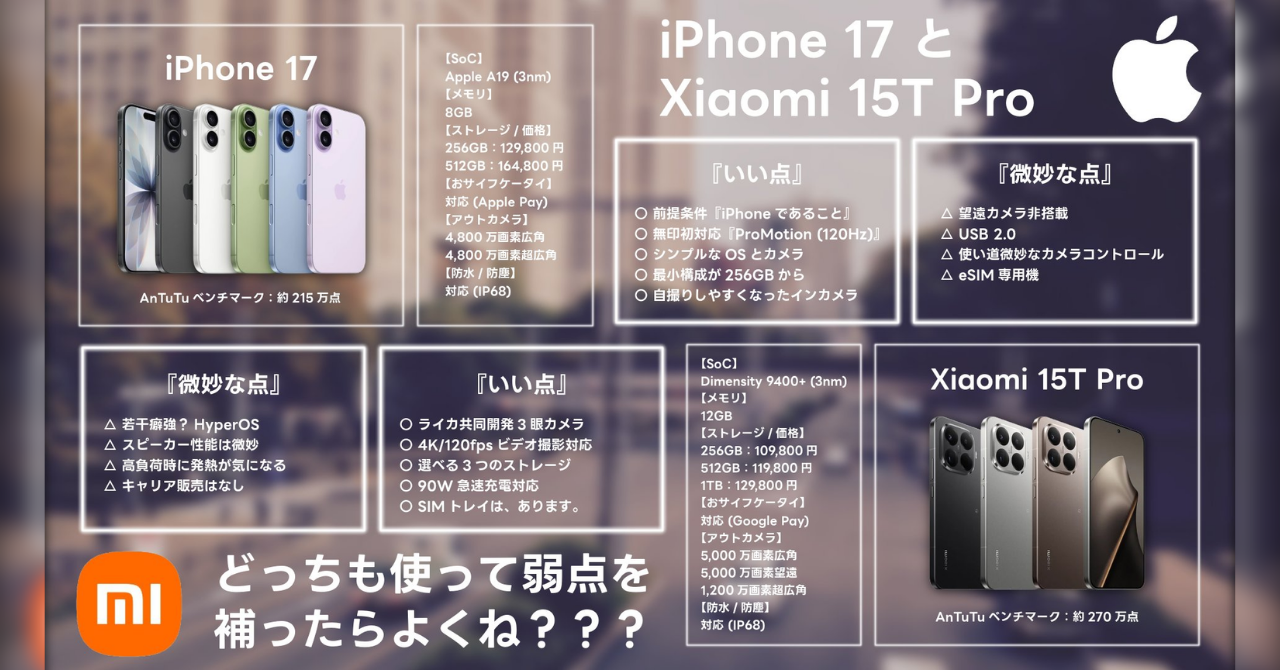

2026年のスマートフォン市場は、二つの異なる哲学がぶつかり合う、非常に興味深い年になるかもしれません。Appleから登場が予測される「iPhone 17」と、Xiaomiの技術力の結晶「Xiaomi 15T Pro」。これら次世代フラッグシップモデルに関する詳細なスペック比較と、それぞれの長所・短所をまとめた興味深い資料(画像)を目にする機会がありました。iPhone 17は「iPhoneであること」という絶対的なブランド力と洗練された体験を、Xiaomi 15T Proはライカ共同開発の3眼カメラや圧倒的なパフォーマンス、そして驚異的なコストパフォーマンスを武器にしています。しかし、その資料は同時に、どちらのモデルも完璧ではなく、無視できない「微妙な点」を抱えていることも示唆しています。この記事では、これらの情報を基に、両モデルのスペックを徹底的に深掘りし、どちらがどのようなユーザーに最適なのか、そして資料が最後に問いかける「どっちも使って弱点を補う」という選択肢が現実的なのかを、詳細に考察していきます。

iPhone 17の予測スペックと注目ポイント:洗練とブランド力の進化

iPhone 17は、これまでのiPhoneシリーズの哲学を踏襲しつつ、いくつかの重要なアップグレードが施されると予測されています。特に標準モデル(無印)の底上げが図られる可能性があり、多くのユーザーにとって魅力的な選択肢となりそうです。しかし、その一方で、Proモデルとの差別化による「微妙な点」も浮き彫りになっています。

まず、心臓部であるSoCには、順当な進化として「Apple A19」チップが搭載される見込みです。画像情報によれば、これは3nmプロセスで製造されるとのこと。2025年現在の最新プロセス技術の延長線上にあり、A18チップからの着実な性能向上と、特に電力効率の改善が期待されます。メモリは8GBとされており、これは現行の標準モデル(iPhone 15など)の6GBから増量となり、マルチタスク性能や高負荷なアプリの動作安定に寄与するでしょう。AnTuTuベンチマークスコアが約215万点と予測されており、これは現行ハイエンド機を上回るものの、後述するXiaomi 15T Proの予測スコアには及ばない数値です。

このスコア差は、Appleが単なるベンチマークスコアの追求よりも、実際のユーザー体験(UX)における快適さや、電力効率とのバランスを重視する開発方針を継続していることを示しているのかもしれません。A19チップの真価は、iOSとのシームレスな統合や、AI処理能力(Neural Engine)の進化によって、日々の操作感やカメラの画像処理、新しいAI機能などで発揮されることでしょう。

ディスプレイに関しては、iPhone 17の「いい点」として「無印対応 (ProMotion 120Hz)」が挙げられています。これが事実であれば、標準モデルユーザーにとって最大の朗報の一つです。これまでProモデル限定だった120Hzの可変リフレッシュレートに対応することで、スクロールの滑らかさや、ゲーム体験が劇的に向上します。常時表示ディスプレイへの対応も含まれる可能性があり、標準モデルの商品価値を大きく高める要因となります。

カメラシステムは、4,800万画素の広角カメラと、同じく4,800万画素の超広角カメラという2眼構成が予測されています。広角カメラの4,800万画素化はすでにiPhone 15で達成されていますが、超広角カメラまで4,800万画素になる(あるいはセンサーが大型化する)のであれば、暗所撮影性能やディテールの表現力が大幅に向上するでしょう。また、「自撮りしやすくなったインカメラ」という点も注目です。これは、インカメラの画素数向上、オートフォーカス対応の強化、あるいは画角の広角化など、具体的な進化を示唆しています。

ストレージは最小構成が256GBからとなり、価格は129,800円(税込)からと予測されています。近年のアプリや高画質動画のデータ容量増加を鑑みると、最小構成の増量は歓迎すべき流れです。Apple Payによるおサイフケータイ対応、IP68の防水防塵性能といった、iPhoneとしての基本機能は引き続き搭載されています。

iPhone 17の「微妙な点」:意図的な差別化か、技術的な停滞か

一方で、iPhone 17の「微妙な点」も見逃せません。最も大きな点は「望遠カメラ非搭載」でしょう。標準モデルとProモデルの差別化の最大のポイントであり続けていますが、競合他社のミドルレンジモデルでさえ望遠カメラを搭載する中で、13万円近い価格のフラッグシップ機としては物足りなさを感じるユーザーも多いはずです。デジタルズームの画質向上(4,800万画素センサーのクロップ利用など)が図られるでしょうが、光学望遠のクリアさには及びません。

次に「USB 2.0」という記述。iPhone 15シリーズでついにUSB-Cポートが採用されましたが、標準モデルは転送速度がUSB 2.0(最大480Mbps)据え置きでした。iPhone 17でもこの仕様が継続されるのであれば、ProRes動画のような大容量ファイルをPCに転送する際に、膨大な時間がかかるという弱点が残ることになります。これは、Proモデル(USB 3.x対応と予測)への誘導を図る、Appleの意図的な戦略である可能性が非常に高いです。

さらに「eSIM専用機」という点。米国ではiPhone 14からeSIM専用となっていますが、これが日本モデルにも適用される可能性があります。eSIMは物理SIMの差し替えが不要で便利ですが、頻繁にSIMを入れ替えるユーザーや、一部のMVNO(格安SIM)利用者にとっては、物理SIMスロットがないことがデメリットになる場面も考えられます。

最後に「使い道微妙なカメラコントロール」という謎めいた記述があります。これは、iPhone 15 Proの「アクションボタン」のような新しい物理ボタン、あるいは特定のジェスチャー操作などを指すかもしれませんが、その実用性が限定的であることを示唆しています。

Xiaomi 15T Proの予測スペック:性能とカメラの「怪物」

対するXiaomi 15T Proは、スペックシート上ではiPhone 17を圧倒する「怪物」のような構成が予測されています。Xiaomiの「T Pro」シリーズは、常にその時点での最高のパフォーマンスと先進的なカメラ機能を、驚異的な価格で提供することを使命としてきました。15T Proもその例外ではないようです。

SoCにはMediaTekの次世代フラッグシップ「Dimensity 9400+ (3nm)」が搭載される見込みです。メモリは12GBと、iPhone 17の8GBを上回る容量を搭載。これにより、AnTuTuベンチマークスコアは約270万点という驚異的な数値を叩き出すと予測されています。これはiPhone 17の予測値(約215万点)を約55万点も上回るものであり、現行のどのスマートフォンよりも高い処理能力を持つことを意味します。高負荷な3Dゲームや、4K/120fpsといった超高解像度ビデオの編集など、あらゆる場面でそのパワーを発揮するでしょう。

Xiaomi 15T Pro最大の魅力は、そのカメラシステムにあります。「ライカ共同開発3眼カメラ」を搭載し、構成は5,000万画素の広角、5,000万画素の望遠、そして1,200万画素の超広角となっています。iPhone 17が搭載しない「望遠カメラ」を、しかも5,000万画素という高解像度で搭載している点が決定的です。これにより、光学ズームによる劣化のない美しいポートレートや遠景の撮影が可能になります。ライカとの共同開発により、「ライカ・オーセンティック」や「ライカ・ビビッド」といった独特の色表現も楽しめるでしょう。

さらに、「4K/120fpsビデオ撮影対応」という点も驚異的です。これはプロフェッショナルな映像制作にも耐えうるスペックであり、滑らかなスローモーション映像などを可能にします。

ストレージと価格設定は、Xiaomi 15T Proの「価格破壊」を象徴しています。最小構成の256GBモデルが109,800円(税込)、512GBが119,800円、そして驚くべきことに、1TBモデルが129,800円と予測されています。これは、iPhone 17の最小構成(256GB)と全く同じ価格で、4倍のストレージ容量(1TB)と、望遠カメラ、そしてより高性能なSoCが手に入ることを意味します。コストパフォーマンスという点において、Xiaomi 15T Proの右に出るモデルは存在しないでしょう。

その他の仕様も充実しています。「90W急速充電対応」により、バッテリー切れの心配が大幅に軽減されます(おそらく30分程度で満充電が可能と推測)。Google Payによるおサイフケータイ、IP68の防水防塵にも対応。そして、iPhone 17とは対照的に「SIMトレイ、あります。」と明記されており、物理SIMとeSIMの併用(DSDV)や、従来の物理SIMのみの運用を好むユーザーにとって大きなメリットとなります。

Xiaomi 15T Proの「微妙な点」:ソフトウェアと販路の課題

しかし、Xiaomi 15T Proも完璧ではありません。まず「若干窮屈? HyperOS」という評価。XiaomiはMIUIに代わる新しいOSとしてHyperOSを展開していますが、その使い勝手にはまだ改善の余地があるようです。「窮屈」という表現は、カスタマイズの自由度が低い部分があるのか、あるいは通知の仕様やバックグラウンドタスク管理がアグレッシブすぎる(アプリが意図せず終了するなど)ことを指しているのかもしれません。Androidベースでありながら、iOSに似た操作感を導入しようとしている部分もあり、その独自性が一部のユーザーには合わない可能性があります。

次に「スピーカー性能は微妙」という点。ハイエンドモデルとしては、動画視聴やゲーム体験の質を左右する重要な要素ですが、ここがコストカットの対象となっている可能性があります。また、「高負荷時に発熱が気になる」という懸念も挙げられています。Dimensity 9400+の約270万点という超高性能は、強力な冷却システムがなければ、その性能を長時間維持することができず、発熱によるサーマルスロットリング(性能低下)を引き起こす可能性があります。薄型化と高性能化の両立は、常にエンジニアリング上の大きな課題です。

最後に、最大の障壁となるかもしれないのが「キャリア販売はなし」という点です。Xiaomiのハイエンド機は、日本では主にSIMフリー市場(MVNOや家電量販店、公式ストア)で販売されています。大手キャリア(ドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイル)での取り扱いがない場合、端末購入補助プログラムを利用できず、一括または分割での購入が必要となります。また、キャリアショップでのサポートを受けられないため、スマートフォンの設定やトラブルシューティングに不安がある層にとっては、購入のハードルが高くなります。

パフォーマンス対決:A19 (215万) vs Dimensity 9400+ (270万)

AnTuTuベンチマークの予測スコア(215万 vs 270万)は、非常に大きな差があるように見えます。この約55万点の差は、主にGPU(グラフィック性能)やメモリ性能から生じていると推測されます。Dimensity 9400+は、最新のARM製GPUコアを搭載し、12GBという大容量メモリと高速なストレージ規格を組み合わせることで、ベンチマーク番長としての地位を確立しようとしているのでしょう。

では、この差が実使用でどれほど体感できるのでしょうか。日常的なWeb閲覧、SNS、動画視聴といった用途では、おそらく両者ともにオーバースペックであり、体感差はほぼないでしょう。iPhone 17のA19チップは、8GBメモリとiOSの最適化により、215万点というスコア以上に快適な動作を提供すると考えられます。

差が出るとすれば、それは前述の通り、最高設定での3Dゲームや、4K/120fps動画の書き出し、RAW現像といった極端に高い負荷がかかる場面です。Xiaomi 15T Proは、これらのタスクをより高速に処理できる可能性があります。ただし、それは「高負荷時に発熱が気になる」という懸念点をクリアできれば、という条件付きです。iPhoneは伝統的に、ピーク性能は競合に劣る場合があっても、高い「持続性能」と優れた電力効率を両立させてきました。A19チップも、3nmプロセスにより、このバランスをさらに高い次元で実現している可能性があります。

また、見落としてはならないのがAI処理性能(NPU)です。これからのスマートフォンは、オンデバイスAI機能がますます重要になります。iOS 19(仮)とHyperOSがどのようなAI体験を提供してくるのか。SoCのAI性能競争が、ベンチマークスコア以上に重要な差別化要因となる時代が近づいています。

カメラ頂上決戦:iPhoneのシンプル2眼 vs Xiaomiのライカ3眼

カメラシステムは、両モデルの設計思想の違いが最も顕著に表れている部分です。「iPhone 17」は、シンプルながら高品質な広角・超広角の2眼構成。「Xiaomi 15T Pro」は、ライカと組んだ広角・望遠・超広角の万能な3眼構成です。

iPhone 17の弱点は、明確に「望遠カメラ非搭載」です。Appleは標準モデルにおいて、広角カメラのセンサー中央部をクロップすることで「2倍望遠」機能を提供していますが、これはあくまでデジタルズームの範疇です。Xiaomi 15T Proが搭載する5,000万画素の「光学望遠」レンズは、画質の劣化なく被写体を引き寄せることができ、特にポートレート撮影や風景撮影において、iPhone 17に対して圧倒的な優位性を持ちます。

一方で、iPhoneの強みは「見たままを自然に写す」画像処理と、業界最高水準のビデオ撮影性能にあります。A19チップの進化したNeural Engineによる画像処理(Photonic EngineやDeep Fusionの進化版)は、複雑な光線状態でも、ノイズを抑えつつ自然な色合いとディテールを両立させるでしょう。「シンプルなOSとカメラ」という「いい点」は、複雑な設定をせずとも、シャッターを押すだけで誰もが美しい写真を撮れるというiPhoneの伝統的な強みを指しています。

対するXiaomiは「ライカ」という強力なブランドと技術協力を得ています。5,000万画素の広角・望遠センサーは、大型センサーを採用している可能性が高く、物理的な光学性能でiPhoneを上回るポテンシャルを秘めています。ライカ特有の深みのある色合いやコントラスト(オーセンティックモードなど)は、アーティスティックな写真を好むユーザーに強くアピールします。4K/120fpsビデオ撮影というスペックも、iPhoneの「シネマティックモード」や「ProRes」といった機能に真っ向から対抗する武器となります。

どちらを選ぶかは、ユーザーの撮影スタイルによります。手軽に美しい写真やビデオを撮りたい、SNSでの見栄えを重視するならiPhone 17。一方で、光学ズームを多用したい、ライカの画作りを楽しみたい、よりプロフェッショナルなビデオ設定を試したいというユーザーには、Xiaomi 15T Proが魅力的に映るはずです。

エコシステムとOS:iOS 19 vs HyperOS (Android 16ベース?)

iPhone 17の「いい点」の筆頭に挙げられた「iPhoneであること」。これは単なるブランド力ではなく、Appleが長年かけて築き上げてきた「エコシステム」の強さを意味します。Mac、iPad、Apple Watch、AirPodsといったデバイス間のシームレスな連携(Handoff、AirDrop、クリップボード共有など)は、一度体験すると抜け出せないほどの利便性を提供します。また、iOSは(予測ではiOS 19)シンプルな操作性、高いセキュリティ、プライバシー保護、そして長期にわたるソフトウェア・アップデート保証という、他社にはない絶対的な強みを持っています。

対するXiaomi 15T Proが搭載するHyperOSは、Android 16(仮)をベースに、Xiaomi独自のカスタマイズが施されたOSです。Xiaomiもまた、スマートフォン、PC、タブレット、スマートウォッチ、そしてスマート家電や電気自動車(EV)に至るまで、独自の広範なエコシステム「Human x Car x Home」を構築しようとしています。HyperOSはその中核を担うOSであり、デバイス間の連携機能も強化されています。

しかし、「若干窮屈?」という評価が示すように、HyperOSにはまだ課題も残されています。MIUI時代から続くアグレッシブなタスク管理や、独特の通知システム、iOSに寄せたUIなどが、従来のAndroidユーザーや、より自由なカスタマイズを求めるユーザーからは敬遠される可能性があります。また、Android陣営全体の課題である、OSアップデートやセキュリティアップデートの提供期間が、Apple(iPhone)に比べて短い傾向にある点も考慮が必要です(ただし、近年はXiaomiもアップデート保証期間を延長する傾向にあります)。

OSの選択は、スマートフォンの使い勝手を根本から左右します。Appleのエコシステムに既に参加しているユーザーや、シンプルさと長期的な安心感を求めるユーザーはiPhone 17を選ぶべきです。一方で、XiaomiのIoT家電を愛用しているユーザーや、Androidの自由度(ウィジェット配置、サードパーティ製アプリストアの利用など)を好み、HyperOSの独自仕様を受け入れられるユーザーにとっては、15T Proも良い選択肢となります。

接続性と利便性:eSIM専用 vs SIMトレイ搭載

接続性に関しても、両モデルの方向性は対照的です。iPhone 17が「eSIM専用機」となる可能性は、日本のユーザーにとって大きな変化点です。eSIMはオンラインで契約・開通が完結し、複数の回線を端末内に保持できるメリットがあります。しかし、物理SIMスロットが廃止されると、海外渡航時に現地のプリペイドSIMカードを利用したり、MVNOの物理SIMを差し替えて使ったりすることができなくなります(渡航先でeSIMを契約する必要がある)。2025年現在、日本ではeSIMの普及が進んではいるものの、まだ物理SIMを好む層や、eSIMに対応していない安価なプランも存在するため、eSIM専用化は一部のユーザーにとって明確なデメリットとなります。

対照的に、Xiaomi 15T Proは「SIMトレイ、あります。」と、物理SIMの継続サポートをアピールしています。これは、物理SIMとeSIMのデュアルSIM(DSDV)運用が可能な仕様であると推測され、利便性の面でiPhone 17を上回ります。一方のSIMで通話定額プランを、もう一方のSIM(eSIM)でデータ通信専用プランを契約するなど、柔軟な回線運用が可能です。

さらに深刻な差が「USBポートの転送速度」です。iPhone 17が「USB 2.0」据え置きであるのに対し、Xiaomi 15T Pro(および他のAndroidハイエンド機)は、間違いなくUSB 3.x(5Gbpsまたは10Gbps)に対応してくるでしょう。USB 2.0の480Mbpsという速度は、高画質化する写真(ProRAWなど)やビデオ(4K/60fps)のデータをPCにバックアップする際、絶望的な遅さとなります。例えば、50GBの動画データを転送するのに、USB 2.0では約15分かかるのに対し、USB 3.1 Gen1 (5Gbps) なら約1分半で完了します。この差は、特にクリエイティブな用途でスマートフォンを使うユーザーにとって致命的です。iPhone 17がこの仕様であるならば、それはProモデルを購入させるための、あまりにも露骨な「差別化」と言わざるを得ません。

コストパフォーマンスの徹底比較:価格破壊のXiaomi

両モデルの比較において、最も衝撃的なのが価格設定です。

- iPhone 17: 256GBモデルが 129,800円

- Xiaomi 15T Pro: 1TBモデルが 129,800円

iPhone 17の最小構成(256GB)と、Xiaomi 15T Proの最大構成(1TB)が、全く同じ価格と予測されています。つまり、同じ金額を出すならば、XiaomiはiPhoneの4倍のストレージ容量を提供します。それだけでなく、Xiaomiには高性能なSoC、ライカの望遠カメラ、90Wの急速充電、物理SIMスロット、高速なUSBポートまで付属してきます。スペックと価格だけを見れば、iPhone 17がXiaomi 15T Proに勝てる要素は一つもありません。

しかし、スマートフォンの価値はスペックと初期費用だけでは決まりません。考慮すべきは「リセールバリュー(再販価値)」です。iPhoneは、数年使用した後でも非常に高い価格で買い取ってもらえる、いわゆる「資産価値」が極めて高い製品です。例えば、13万円で購入したiPhone 17が、2年後に7万円で売れる可能性は十分にあります。その場合、実質的な負担額は6万円です。

一方で、Xiaomi 15T Pro(および多くのAndroidハイエンド機)は、リセールバリューがiPhoneに比べて低い傾向にあります。13万円で購入した1TBモデルが、2年後に4万円の価値しか持たないかもしれません。その場合、実質的な負担額は9万円となり、iPhone 17よりも高くなります。

初期費用を抑え、最高のスペックを求めるならXiaomi 15T Pro。トータルコスト(購入費用と売却額の差額)を抑え、長期的に安定した価値を求めるならiPhone 17。このように、コストパフォーマンスの考え方によっても、選択は変わってきます。

考察:「弱点を補う」二刀流はアリか?

冒頭の資料は「どっちも使って弱点を補ったらよくね???」と問いかけています。これは、どちらのスマートフォンも一長一短であり、「完璧な一台」は存在しないという現実を的確に捉えています。

iPhone 17の弱点(望遠カメラなし、USB転送が遅い、eSIMのみ)は、Xiaomi 15T Proの長所(強力な望遠カメラ、高速USB、物理SIMトレイ)によって完璧に補われます。

逆に、Xiaomi 15T Proの弱点(HyperOSの癖、キャリア販売なし=サポート不安、リセールの低さ)は、iPhone 17の長所(洗練されたiOS、Appleの手厚いサポート、高い資産価値)によってカバーされます。

理論上は、メイン機としてiPhone 17を(通信、決済、Appleエコシステム連携用)、サブ機としてXiaomi 15T Proを(カメラ撮影、ゲーム、大容量データ保管用)として使い分ける「二刀流」は、最強の組み合わせかもしれません。

しかし、現実問題として、最低構成(iPhone 17 256GB: 129,800円 + Xiaomi 15T Pro 256GB: 109,800円)で運用したとしても、合計で約24万円という高額な投資が必要になります。ほとんどの一般ユーザーにとって、これは現実的な選択肢とは言えないでしょう。この提案は、あくまでガジェット好きの究極の「ロマン」あるいは「皮肉」として捉えるべきかもしれません。

この「二刀流」の提案が本当に意味しているのは、「どちらか一台を選ぶならば、あなたはどの弱点を許容し、どの長所を優先しますか?」という問いかけです。

- 最高のカメラ性能(特に望遠)やパフォーマンス、充電速度を求めるならば、多少のOSの癖やリセールの低さ、キャリアサポートの不在は「許容すべき弱点」であり、Xiaomi 15T Proが最適です。

- 洗練されたOS、エコシステム、長期的な安心感と資産価値を求めるならば、望遠カメラの非搭載やUSB 2.0の遅さ、eSIM専用仕様は「許容すべき弱点」であり、iPhone 17が最適です。

完璧なスマートフォンが存在しない以上、ユーザーは自身のライフスタイルや価値観に基づいて、最も「妥協」できる点が少ないモデルを選ぶしかないのです。

まとめ

iPhone 17とXiaomi 15T Proに関する予測情報を詳細に比較分析しました。iPhone 17は、標準モデルへのProMotion (120Hz) 搭載やインカメラの改善、最小ストレージの256GB化など、堅実な進化が予測されます。「iPhoneであること」という強力なエコシステムとブランド力、高いリセールバリューは依然として最大の魅力です。しかし、望遠カメラの非搭載やUSB 2.0のままの転送速度など、Proモデルとの明確な差別化(弱点)も抱えています。一方、Xiaomi 15T Proは、Dimensity 9400+の圧倒的パフォーマンス、ライカ共同開発の望遠レンズを含む3眼カメラ、90W急速充電、そして1TBモデルがiPhone 17の最小構成とほぼ同価格という驚異的なコストパフォーマンスを武器にしています。しかし、HyperOSの使い勝手、高負荷時の発熱、キャリア販売がないという販路の課題も抱えています。

- iPhone 17の魅力: 洗練されたiOS、強力なエコシステム、高いリセールバリュー、無印初の120Hzディスプレイ。

- Xiaomi 15T Proの魅力: 圧倒的性能(AnTuTu 270万)、ライカ3眼(望遠あり)、90W急速充電、驚異的コストパフォーマンス(1TBモデル)。

- iPhone 17の懸念: 望遠カメラ非搭載、USB 2.0の遅い転送速度、eSIM専用化の可能性。

- Xiaomi 15T Proの懸念: HyperOSの癖、高負荷時の発熱、スピーカー性能、キャリア販売なし。

- コスト: 初期費用はXiaomiが圧勝。トータルコスト(リセール含)はiPhoneが優位になる可能性あり。

- 二刀流: 両者の弱点を補う理想的な組み合わせだが、コスト的に非現実的。

結論

最終的に、iPhone 17とXiaomi 15T Proのどちらを選ぶべきかは、ユーザーが何を最優先するかによって決まります。もしあなたが、Appleのエコシステムの中で生活しており、シンプルで直感的な操作性、長期的なソフトウェアサポート、そして端末の資産価値(リセールバリュー)を最も重視するならば、iPhone 17が最適な選択となるでしょう。特にProMotionが標準モデルに搭載されるという情報が正しければ、その魅力は一層高まります。望遠カメラがない点やUSBの遅さは、日々の使い方でカバーできる(あるいは気にならない)と割り切る必要があります。対照的に、あなたが常に最新・最高のスペックを追求し、スマートフォンのカメラ性能(特に望遠)に一切の妥協をしたくない、そして何よりも圧倒的なコストパフォーマンスを求める真のガジェット愛好家であるならば、Xiaomi 15T Proは夢のような一台です。HyperOSの独自性を受け入れ、SIMフリー端末の扱いに慣れているのであれば、これ以上ない満足感を得られるでしょう。「完璧な一台」は存在しないからこそ、自分にとっての「最適解」を見極めるプロセスこそが、スマートフォン選びの最大の醍醐味なのかもしれません。